Por: María Mosquera Mosquera

Comuncadora del equipo de la UBPD en Cesar – La Guajira

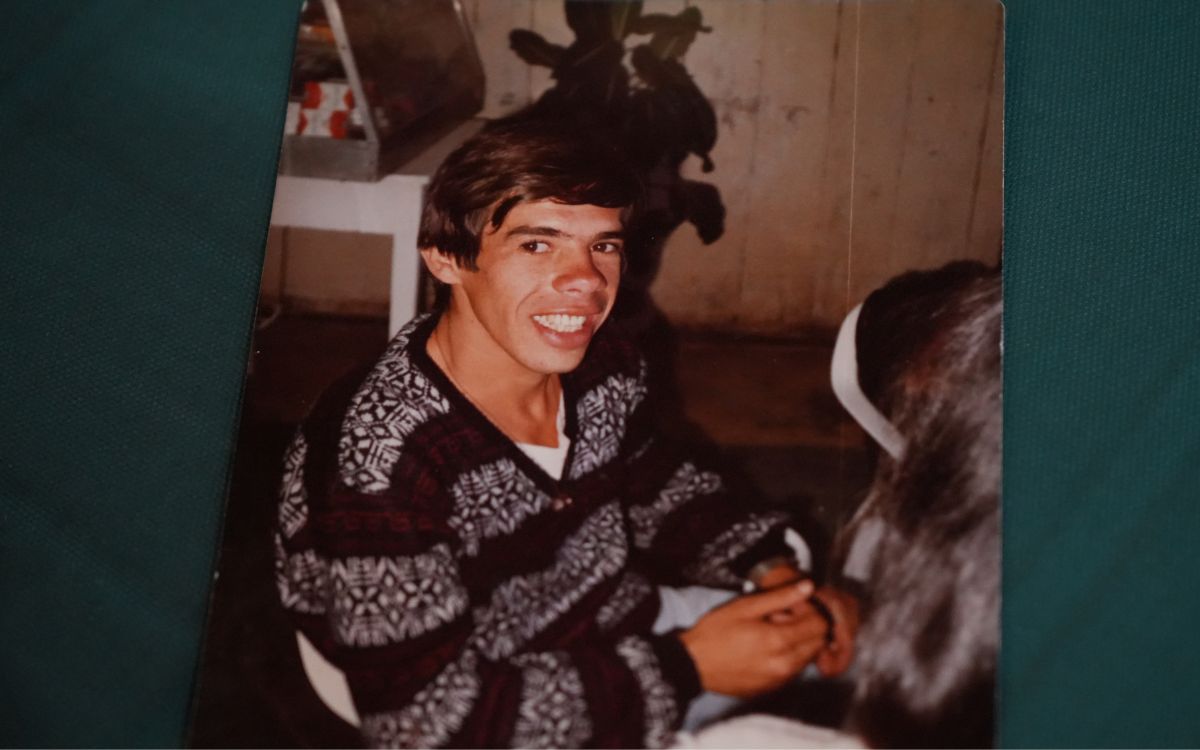

Aunque las décadas le pesen a José Alberto Ospino, su memoria no descansa. Tiene 64 años, habla despacio, como quien mide cada palabra para no despertar fantasmas. Con firmeza conserva su acento guajiro, ese que se adhiere a la piel como el polvo del camino y que no se pierde ni con los años ni con el exilio. No se presenta como héroe ni como víctima: se nombra como un padre de familia que, en medio de la escasez y la desesperanza que a veces ofrece la vida, se arrimó a la orilla equivocada.

Desde esa orilla, hace más de tres décadas, la vida se le volvió cuesta arriba y la angustia se le instaló en el pecho. Recuerda que una mañana, estaba sentado bajo la sombra de una ceiba del parque de su pueblo, mirando pasar el tiempo y haciendo cuentas imposibles sobre la economía de su casa. Pensaba en sus hijos, en los gastos, en un futuro incierto e ideaba distintas formas de cambiar ese panorama. De repente, un paisano se apareció con una oferta de trabajo. Solo era conducir un vehículo, no le dio más detalles. «Era solo para manejar». No prometió riqueza, apenas supervivencia; pero con eso le alcanzaba a José Alberto.

Esa misma tarde llegó al lugar de trabajo: un campamento. Desde ese instante, su mundo cambió de forma abrupta. Cambió las calles polvorientas de pueblo, por la selva espesa, el temor silencioso por un miedo permanente y una revolución de sentimientos aceleró las pulsaciones de su corazón. Durante tres años fue testigo de un conflicto sin tregua que no sentía suyo, pero del que tampoco sabía cómo escapar. Aprendió a callar, a obedecer, a no hacer preguntas, a escuchar sin participar, a ver sin mirar, a saber lo mínimo y lo indispensable para seguir con vida.

Cada día parecía repetirse con la misma crudeza. Cada noche, la zozobra aparecía como una cuenta regresiva que nadie anunciaba. El cansancio fue creciendo al igual que los deseos de abandonar el lugar y la confirmación de huir. No fue un acto impulsivo, fue una certeza que maduró con el tiempo. Una noche, cuando el campamento dormía y la oscuridad alcanzaba su punto más profundo, encontró en la noche a su mejor cómplice. José Alberto se fue sin decir un adiós. Caminó durante horas, como quien huye de un conflicto que lo estaba absorbiendo de prisa, con el corazón golpeándole el pecho y los pies marcando una sola dirección: lejos.

La montaña, testiga silenciosa, parece escuchar. No es un territorio vacío, es un archivo vivo donde la memoria se resiste al olvido. José Alberto lo sabe. Por eso camina con respeto, como quien entra en un lugar sagrado.

Ese lejos era apenas físico. Su corazón permanecía sembrado en Villanueva, en La Guajira, donde estaba su familia: madre, padre, hermanos, esposa y hijos. La huida no lo protegió del todo. Con el paso del tiempo, el conflicto armado comenzó a cercar a los suyos con amenazas y hostigamientos. La presión sostenida durante más de diez años terminó por quebrar la salud de su madre, hasta que un día su corazón no resistió más y se apagó. Cada vez que José Alberto recuerda ese episodio, siente que una daga le lacera esa herida que no le ha alcanzado en tiempo para cerrar. Está convencido de que el conflicto le cobró el precio más alto por haberse ido sin permiso.

El primer amanecer después de su huida, lo introdujo a un caserío. No saludo, no preguntó, no habló. Deambuló como forastero buscando nada, luego entendió que quedarse era estar en el mismo foco del peligro. Cruzó la frontera y llegó a Venezuela. Allí, el anonimato, le ofrecía algo parecido a la paz que buscaba su alma. Se vinculó laboralmente a una empresa en la que invirtió diez años de su vida. Fue obrero, mensajero, conductor… Lo que tocara hacer. Nadie le preguntaba por el pasado y él aprendió a no contarlo. Pensó que la distancia le permitiría reconstruirse, aunque no del todo porque hay partes de la historia que desaparecen como las ilusiones que se truncan.

Finalizando el 2016, se propaga por todos los medios de comunicación la firma de un Acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Hace poco más de nueve años, José Alberto sintió que el país, al igual que él, también estaba intentando escapar de una horrible noche en la que llevaba décadas y buscaba lo que más se acercara a una vida de reconciliación, de hermandad, de verdad y de perdón. Decidió volver.

Regresó a casa con la esperanza de empezar de nuevo, de envejecer en su tierra, junto a los que quedan de los suyos, pues dos hermanos, al igual que su mamá, también habían partido de este mundo. Quería cerrar una brecha que jamás debió abrir. El regreso no fue fácil. Aún hoy recibe miradas que juzgan, palabras que señalan, silencios que pesan. José Alberto los enfrenta con la misma determinación con la que decidió huir y volver: con resignación.

Hoy su nueva ruta es aportar verdad. Desde hace un tiempo se acercó a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para señalar lugares donde sabe que podrían encontrarse personas desaparecidas, historias de vida que fueron truncadas en su presencia. Son sitios que nunca se borraron de su memoria. Lugares remotos marcados por la geografía y por el dolor, que están casi escondidos, a los que solo se llega trepando durante horas por picos de montañas que parecen infinitos. Aportes con los cuales sabe que puede contribuir para que familias encuentren a sus seres queridos. «Seguiré aportando», dice, convencido de que hablar es una forma de reparar.

Las jornadas de búsqueda lo devuelven a caminos que conoce muy bien. Subidas empinadas donde el aire escasea y el cuerpo reclama descanso. Gran parte del trayecto se hace caminando, con el peso de los recuerdos sujetados en la espalda. En ocasiones el recorrido continúa a lomo de mula, avanzando despacio al ritmo que imponga el animal. José Alberto observa el paisaje con respeto, hace una pausa y continúa mudo. Sabe que esas montañas guardan historias que no han sido contadas. También se encuentran tramos en los que se deben cruzar ríos de agua fría y cristalina, que se remolina en las piernas, helando el cuerpo entero. Cada cruce es un ejercicio de equilibrio y confianza. Diez pasos más adelante, la vegetación se cierra y el silencio es más denso. Allí, entre troncos de árboles, raíces incrustadas en la tierra y hojas húmedas, la búsqueda se torna cuidadosa. Casi ceremonial.

En una de esas jornadas, el equipo de la Unidad de Búsqueda y José Alberto debieron pernoctar dos noches a casi 2.000 pies de altura. La temperatura descendió a los 12 grados centígrados. El frío caló los huesos y obligó a tumbarse en colchonetas debajo de mantas gruesas. En la oscuridad, José Alberto permaneció despierto largo rato, en su mente se atropellaban aquellos recuerdos que años atrás lo obligaban a mantenerse alerta. Su cuerpo cansado le recordaba los cuatro infartos y las dos isquemias a las que ha sobrevivido. Su salud está deteriorada y aun así no se queja. Dice que mientras respire, seguirá acompañando la búsqueda.

Para él, hablar es una manera de aliviar su alma. No busca absoluciones ni aplausos. Su interés es que la verdad sirva para aliviar el dolor de quienes llevan años esperando noticias de sus familiares. Entiende que la incertidumbre solo termina cuando los desaparecidos regresan, incluso, si ese regreso es a través de la memoria. En cada recorrido, José Alberto señala con precisión lugares, explica detalles del terreno, cambios en la vegetación, referencias naturales que solo alguien que estuvo allí podría reconocer. Su testimonio se convierte en una brújula para la Unidad de Búsqueda, una herramienta invaluable para orientar las investigaciones y descartar hipótesis.

Hoy José Alberto sigue aquí. De pie. No porque el camino haya sido fácil, sino porque decidió no callar más. Huir le salvó la vida. Volver le permitió reconciliarse con su historia. Aportar verdad es su forma más honesta de construir paz.